中国人的故事 王一帆的重彩使命:一支画笔阐释中国力量

(记者 杨月 王增强 宋莉)走进庄严的中国历史展览馆,在“不忘初心、牢记使命——庆祝中国成立100周年美术作品展览”展厅,走过一幅幅画作,仿佛漫步峥嵘百年。其中一幅画作前,不少人久久驻足。一位观众含泪告诉记者,看到这幅画,感觉无数情感瞬间被激发,有澎湃激越,有骄傲幸福,还有心痛不已,心中向画里的周总理默念:这盛世,如您所愿!

这是一幅重彩巨制,题目是《重申四个现代化》,色调仿佛70年代旧版人民币,画面内容是当年人们憧憬的工业、农业、国防、科技四个现代化,居中是眉头紧锁又坚定持重的周总理形象。画面中东风收割机、东方红火车、歼七战机、人造卫星等形象,让我们回顾当年梦想,感慨当下荣光;画面中的周总理,就像一位可以对话的可亲可敬的长辈,正在压力重重的气氛中重申承诺,给迷雾中的人们以方向和力量。站在画作前,声音感、温度感,透过胸膛,直击人心。

这幅画作者是军旅女画家王一帆。她说,一幅画无声的感染力,往往胜过千言万语的说教,一种色彩的记忆穿透力,往往能让人瞬间读懂祖辈父辈的喜悲冷暖,给今天的青年打开一扇了解国情、走进历史、倾听“中国一路走来经历了什么”的艺术之门,点燃青年们胸膛里的那团赤子之火。

“建党100周年大型美术创作工程”由中宣部、中国文联、文化和旅游部、财政部共同主办,中国美协承办,是新中国成立以来,组织规格最高、选题规模最大、参与创作人数最多的一次主题美术创作工程。工程聚焦建党百年的重大历史事件、杰出历史人物和优秀人,形象化地再现了中国的光辉历程和不朽功勋。

在这些画作里,我们能看到不同历史阶段的周总理形象。这些形象,有的是描绘长征途中瘦削而风尘仆仆的周总理,有的是描绘建国初期彻夜工作的周总理,有的是描绘和群众在一起的周总理……但《重申四个现代化》中正在人民大会堂作报告的周总理,眉头不展,能看出明显的生病迹象,眼神里饱含坚韧和信心。

1964年,周总理根据毛主席建议,在政府工作报告中首次提出:在二十世纪内把中国建设成为具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。同时,政府工作报告还提出四个现代化总体战略目标“分两步走”的战略设想,即:第一步,用15年时间,建立独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,使中国工业体系接近世界先进水平;第二步,力争在2000年之前,使中国工业走在世界前列,全面实现四个现代化。四个现代化宏伟目标的确立,成为激励全国各族人民共同奋斗的强大动力。

实现四个现代化的目标,是70后、80后这一代建设者心中的光。《重申四个现代化》,体现这个征途中的多个高光时刻:第一颗爆炸、第一颗人造卫星发射……今天,当我们坚定地在自己的发展之路上越走越稳的时候,当我们在全球动荡仍从容前进的时候,独立、完整的工业体系和国民经济体系,是我们底气的最重要来源!

《重申四个现代化》再现了周总理1975年1月在四届全国人大一次会议上重申十年前提出的实现四个现代化宏伟目标的画面。已重病在身的周总理受中央和毛主席的委托,向大会作政府工作报告。5000字的报告,周总理已经没有气力全读。但是,当读到我国经济发展战略目标时,周总理支撑着病体站起来,一字不落,全文读下。站在这幅画作前,仿佛能看到2800多名代表眼眶里饱含着激动的泪花,仿佛能听到长时间雷鸣般的掌声;也仿佛在你面前耸立起一扇门,让党领导下的新中国恢弘壮丽的发展史诗,如长卷一般缓缓打开。让站在这幅画面前的年轻人,知来处,明去处。

“回看当时的录像,我被深深地感染了。我小时候,眼看着上一代人倾其青春建设国家,无怨无悔。让国家强大起来,是每个中国人的坚定心愿。一股创作的激情喷薄出来,我要把这段历史真实呈现出来!”王一帆告诉中国青年网记者,“这是我的一份答卷,我希望哪怕再到下一个百年,这幅画也能传递给子孙后代同样的感动和力量。”

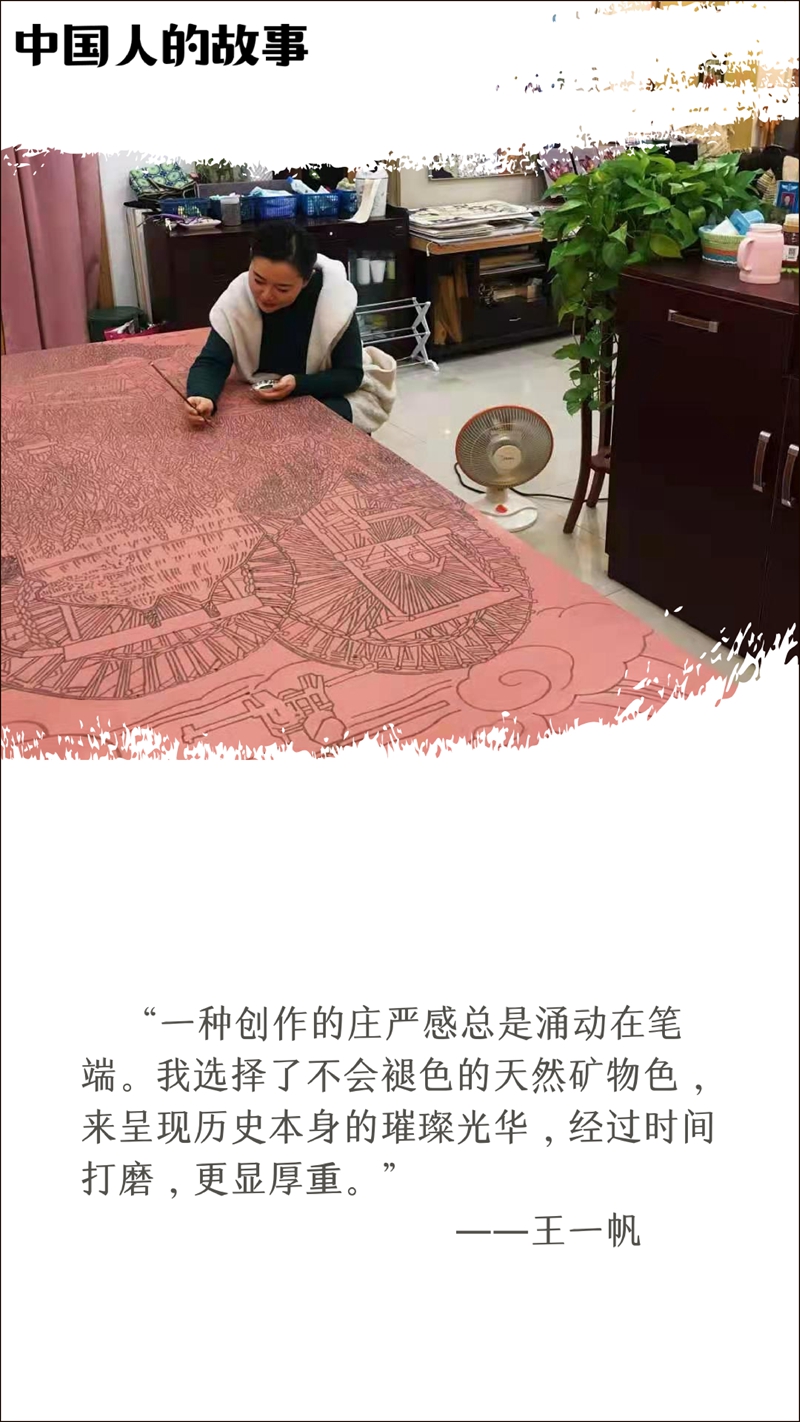

“一种创作的庄严感总是涌动在笔端。我选择了不会褪色的天然矿物色,来呈现历史本身的璀璨光华,经过时间打磨,更显厚重。”构图上,王一帆选择了金字塔形,增强画面的稳定感和肃穆感。同时,考虑四个现代化的画面又不能孤立存在,要体现整体性、系统性,王一帆选择了透叠的呈现手法,让每个单幅画面既自成一体又互有衔接。既让人物与背景高度融合,又使主体与背景形成一定反差。这样构图,让写实与意境、坚硬与柔软、现代与传统融合为一体,工笔重彩、堆金沥粉的技法,又让整体画面立体而有张力。

对王一帆来说,这已经不只是一场心血创作之旅,更是一次表达敬意、传递信念的机会。总理的形象,她画了一百多遍,“一幅作品的成功,技法取胜是其次,作者所要表达的真挚感情才是根源。反复看那段录像,我流泪了,人民的好总理为了国家现代化可谓呕心沥血、鞠躬尽瘁。着笔时,我着力体现周总理的眉毛、皱纹、眼神、脸颊等部分,如同置身现场去感受总理的气场。画周总理时,我感觉就像在抚摸亲人的脸庞。”

“看到这幅作品,让我有种被瞬间击中的感觉,好像周总理在我面前,我忍不住想起《伟大征程》晚会结尾,满天烟花时,毛主席等老一辈领导人的影像出现在大屏幕上,就好像他们真的看见了。这盛世,如您所愿。”参观者孟茹说。

记者问王一帆:“如果有机会当面向总理讲述今日中国,你将说什么?”她眼睛里闪着光:“我们都是总理的孩子,今日中国没有辜负他的期望,我们有尊严、有力量、有话语权,相信总理一定会欣慰,他的操劳,值得!我们一定好好珍惜幸福生活,把伟大建党精神好好继承下去,发扬光大。”

多年后,站在这幅画作前,也许王一帆脑海中不断闪回的,会有很多个剪影——是从大漠胡杨树前那个用根雕、剪纸来拓宽精神世界疆域的那个战士,是在抗震救灾一线一口气画几十幅振奋人心的宣传画、为同胞罹难数度落泪的那位记者,是疫情期间订不到画板、把礼堂废弃的舞台木质背板一块块切下来、背回画室的那个“画痴”,是艰难兼顾照顾女儿和技艺深造提升两件事、每天“像踩着风火轮一样”的那个妈妈……

这些,都是她,又都已是她超越过的自己。繁霜尽是心头血,军人、画家、记者、母亲……每一个角色,都为王一帆今天的创作提供了养料,每一段经历,都是一次信仰的淬炼。无论在哪一个阶段,王一帆从没忘记过笔为谁而画:人民!

沾着泥土的军旅生活,给王一帆为人民创作提供了丰富素材。在空军政治部《空军报》社任美编期间,她有机会多次参加军事实兵演练,多次采访英雄师和空军王牌部队,直接接触了新时代最可爱的人。“他们的事迹和精神无数次使我感动,我血液中流淌的军人情怀被反复激荡着,让我坚定了画军人、画军营的信念。我深刻体会到,和平年代的每一分每一秒,都是军人用生命、青春作为代价换来的。”从航空兵、空降兵到特种兵和边防战士,从女兵、护士到军嫂,从雪山、戈壁、小岛到抗震救灾一线。艰辛的创作,王一帆累并快乐着。

这种为人民创作的自觉,不仅体现在绘画的主体上,还体现在王一帆通过画面传递出的唯物史观上。

画面中,环绕着人物等意象的,是连绵祥云和汹涌波涛,接续前进的整体感、壮阔感扑面而来。谈及这个设计的初衷,她说:“我希望呈现一种‘势’,让观者的视觉宽度无限延展,引导青年去思考,百年来,我们身边的变化是怎么发生的?历史画面可以断代,未来发展必须接续。中国真正为中国人民谋幸福而奋斗,百年大党风华正茂,必将率领人民夺取现代化建设的新胜利,实现中华民族伟大复兴的中国梦,这是我想表达的核心思想。”

一幅画,引导青年去了解历史,已难能可贵。在此之上,艺术地启发更多人去思考历史走向背后的大逻辑,则更需匠心与积淀。

打开一扇门,用艺术的方式,引导今日青年感党恩、听党话、跟党走。蹚出一条路,用扎根人民的创作底色,唤起更多青年的共情与思考、认同与期待。这是王一帆用笔下的千万个人物,用无数个日夜的坚守,用身体力行的实践,呈现出的艺术生命的新可能。

“当我行万里路时,我会把足下的各色土壤收集回来,在画室漂洗、风干、研磨,自制岩彩,肌肤相亲的调制,让我更能体会色彩本身的内涵、大自然的泥土中孕育的情绪是多么动人。”中国社会的巨大变迁、百姓生活的跌宕起伏,都是她的创作之源。以画笔阐释中国精神、中国价值、中国力量,使命在肩,热血以往,她时刻跋涉在路上。

王一帆:毕业于艺术学院美术系,后入北京大学艺术学院作访问学者、首都师范大学高研班深造。现任空军政治工作部宣传文化中心创作员,中国美术家协会会员,中国工笔画学会常务理事、青年艺委会委员,中国女画家协会常务理事,国家一级美术师。其创作的作品曾先后入选第九届、第十一届、第十二届、第十三届“全国美术作品展览”,多次在全国、全军美展入选并获奖。2021年,国画作品《重申四个现代化》入选“不忘初心 牢记使命——庆祝中国成立100周年美术作品展览”,国画作品《智胜空天》入选“伟大征程 时代画卷——庆祝中国成立100周年美术作品展”,国画作品《筑梦太空》入选“庆祝中国成立100周年‘红船颂’全国美术精品创作工程作品展暨第五届‘红船颂’全国美展”。